エキスパートによる解説

血液内科領域

-

会員限定

発熱性好中球減少症の捉え方とS. maltophilia感染症の治療戦略

血液内科領域で注意すべき感染症について、虎の門病院の荒岡 秀樹 先生に感染症専門医の立場から解説いただきました。

血液疾患患者は治療薬の副作用や造血幹細胞移植の影響により、感染症のリスクが増大しやすく、感染症に対しては迅速かつ適切な対応が求められます。大腸菌や Klebsiella 属菌、 Enterobacter 属菌、緑膿菌などが起炎菌となる発熱性好中球減少症や S.maltophilia 感染症を中心に診療におけるポイントを紹介いただいています。

-

会員限定

血液がん患者における感染症の脅威と抗菌薬治療の考え方

血液内科領域では新しい治療薬が相次いで登場し、以前よりも患者の負担を軽減しながら血液疾患の治療を進められるようになっています。しかし、免疫不全の患者は感染のリスクが高く、感染症になってしまうと血液疾患の治療を断念せざるを得なかったり、命に関わる状況に陥ってしまう場合もあります。

血液がんと感染症の関係や、抗菌薬投与のポイント、血液内科医が抱える感染症診療の課題について、東京女子医科大学の瀬尾 幸子 先生に解説いただきました。

救急・集中治療領域

-

会員限定

薬剤耐性菌を考慮した敗血症の治療アプローチ

救急・集中治療領域では様々な重症患者の対応を迫られます。中でも敗血症は、病状が短時間で急激に変化し、致命的な状態に陥るおそれがあり、救命のためには、迅速な診断と適切な治療が非常に重要です。

敗血症診療においてカギとなる感染症の評価方法や耐性菌を考慮した抗菌薬の選択、日本版敗血症診療ガイドライン2024(J-SSCG2024)の改訂点について日立総合病院の橋本 英樹 先生に解説いただきました。

-

会員限定

ERやICUにおける感染症診療の考え方と熱傷患者への抗菌薬投与のポイント

救急・集中治療領域では、様々な重症度・緊急度の患者に対して迅速かつ適切な対応が求められます。その中には感染症への対応も含まれ、世界 88 カ国の集中治療室(ICU)の患者の感染症有病率は5 割を超えるという報告もあります。

救急・集中治療領域の感染症診療の特徴について、慶應義塾大学の佐々木 淳一 先生に解説いただきました。さらに、救急領域特有の疾患の 1 つである熱傷について、感染症との関連や抗菌薬治療のポイントについてもお話しいただいています。

呼吸器科領域

-

会員限定

肺炎診療における微生物検査の重要性と抗菌薬選択の考え方

肺炎は日本における死因の上位となっており、超高齢社会の日本では高齢者の肺炎が多く見られます。この肺炎をいかに治療していくかは、重要な課題と言えます。2024年4月には「成人肺炎診療ガイドライン 2024」が発刊され、微生物検査や耐性菌リスクの判断、抗菌薬投与などに関する新たな考え方が示されました。

今回は、同ガイドラインの改訂のポイントや、治療に難渋することの多いカルバペネム耐性グラム陰性菌に対する抗菌薬選択について、ガイドライン作成委員を務めた国際医療福祉大学の松本 哲哉 先生に解説いただきました。

-

会員限定

肺がん患者の感染症と広い視野での治療アプローチの重要性

肺がん患者は、薬物治療や手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)といった肺の基礎疾患などの影響で感染症のリスクが高くなっています。また、肺がん患者が感染症にかかってしまうと、肺がんの治療を継続できなくなる可能性も出てくるため、感染症の予防や治療などの適切な対応が必要です。

肺がん患者の感染症リスクや感染症診療の考え方について、兵庫医科大学の木島 貴志 先生に解説いただきました。

製品情報

-

会員限定

フェトロージャの概要

フェトロージャの概要として、作用機序や臨床試験成績、海外のガイドライン情報などをご紹介しております。

-

会員限定

ステノトロホモナス・マルトフィリア治療とフェトロージャ

ステノトロホモナス・マルトフィリア(S. maltophilia)の薬剤耐性機序や治療、フェトロージャの感受性について、和歌山県立医科大学 小泉 祐介 先生よりご紹介いただいております。

-

会員限定

CRPA治療とフェトロージャ

カルバペネム耐性緑膿菌(CRPA)の増加が世界的脅威となっています。CRPAの脅威や疫学、日米のガイドラインにおける治療選択肢やフェトロージャの特性について、愛知医科大学 三鴨 廣繁 先生よりご紹介いただいております。

-

会員限定

CRE治療とフェトロージャ

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌(CRE)の伝播拡散が世界的な懸念となっています。CREの脅威や疫学、日米のガイドラインにおける治療選択肢やフェトロージャの特性について、長崎大学 栁原 克紀 先生よりご紹介いただいております。

-

電子添文

フェトロージャの電子添文をご確認いただけます。

ご処方を検討される先生へ

-

会員限定

適正使用ガイド

フェトロージャのご処方をご検討いただくにあたってご参考となる情報をまとめております(原因菌種別の有効性や、中枢神経への薬剤移行性、患者背景に対応した用量選択に関連する情報など)。

ご処方に際しましては電子添文及び本ガイドをご確認いただき、適正使用をお願いいたします。

監修:国際医療福祉大学 医学部 感染症学講座 代表教授 / 国際医療福祉大学成田病院 感染制御部部長 松本 哲哉 先生

-

会員限定

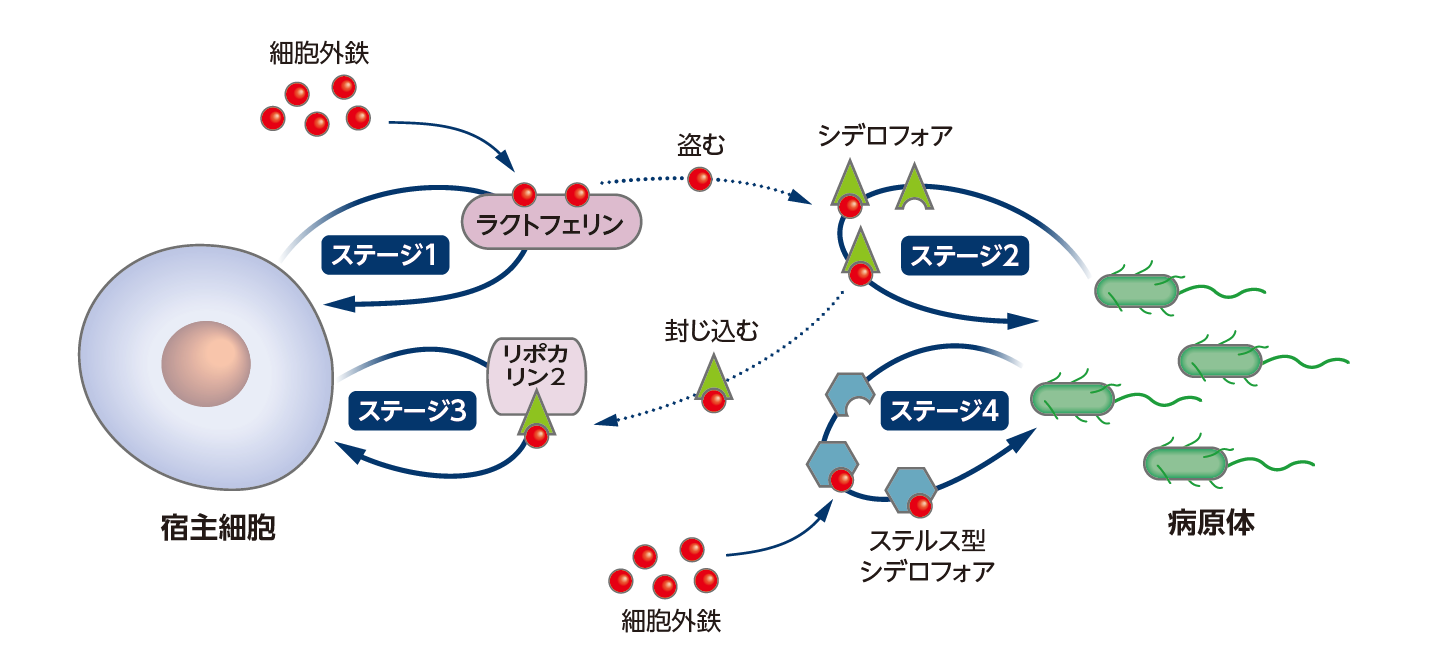

フェトロージャの特徴と感受性検査について

フェトロージャの特徴と感受性検査についての動画です。微量液体希釈法による感受性測定時には鉄欠乏培地を要する点や、MICエンドポイント判定基準などをご紹介しています。